遺す写真や自分史づくりを通じて、家族や仲間との絆を深める新たな文化を提案|株式会社アスカネット

ふと、そんなことを考える瞬間があるのではないでしょうか。

広島発の企業・アスカネットは、写真を通じて人の心に寄り添うことを大切にしながら「遺す写真展」というユニークな展示を開催しました。

今回は、その取り組みに込められた想いや背景についてお話を伺いました。

「遺す写真」の新しいかたちを提案

アスカネットは「フューネラル事業(遺影写真など)」「フォトブック事業」「空中ディスプレイ事業」の3つを柱に事業を展開。創業以来、技術革新と文化創造の両面から業界をリードしてきました。

(向かって右から)

フューネラル事業部 マーケティンググループ 企画開発室 課長 青砥 剛(あおと ごう)さま

経営企画部 広報グループ マネージャー 角田 光平(つのだ こうへい)さま

安佐南区のフューネラル事業部に伺いました。後ろに「遺す写真展」の作品が並びます。

■フューネラル事業はどのように始まったのですか。

角田 光平さん(以下、角田):創業者が写真館を営んでいたことがきっかけです。アイディアマンだった創業者が、全国で初めて遺影写真通信出力システムを開発し、Photoshopなどの画像処理技術や遠隔操作を活用して、遺影写真をスピーディーにスキャン・加工・納品する仕組みをつくりました。

写真館に写真を持ち込む手間が省けることで多くの葬儀社さまに導入いただき、広島から全国へと広がっていきました。

「現在、国内の遺影写真の約3分の1を、弊社が手がけています。」

■遺影写真に込める想いについて教えてください。

青砥 剛さん(以下、青砥):単なる画像加工ではなく、故人のお人柄やご家族の想いに寄り添いながら、「ずっと残る一枚」を丁寧につくることを大切にしています。

また、モノクロからカラー写真への転換や黒い額縁しかなかった市場にカラー額縁を導入するなど、遺影写真の文化そのものを少しずつ進化させてきたという自負もあります。

「今では普通のサービスも弊社が最初だったりします。」

■「遺す写真展」について教えてください。

青砥: 今年(2025年)の6月に、フューネラル事業部が出展した「フューネラルビジネスフェア2025」とフォトブック事業部が出展した「PHOTO NEXT2025」という大きな展示会が横浜であったんですね。事前に主催の方から 「写真と葬儀の両方が関わる企画をお願いしたい」というお話をいただきました。

そこで僕が「家族に残す写真や、自分が残したい写真を、みんなで考えて作ってみようじゃないか」と声をかけて社内の有志で始めました。

これまで他の事業部が一緒に何かをすることはなかったんですが、社内から66作品が集まり、お互いのことを知る良い機会にもなりました。

展示会ではその中から22作品を展示し、来場された方に投票していただいたんですが、なんと881人の方が参加してくださって。「素敵なアイディア」「面白い発想」「温かい作品」という嬉しい感想や、中には「商品化してほしい」という声もいただきました。

展示会の様子。(写真提供:株式会社アスカネット)

思い出の写真で作ったモザイクアート。大作です。

形見の品(ネックレスやメガネ)がかけられる素敵な作品(写真提供:株式会社アスカネット)

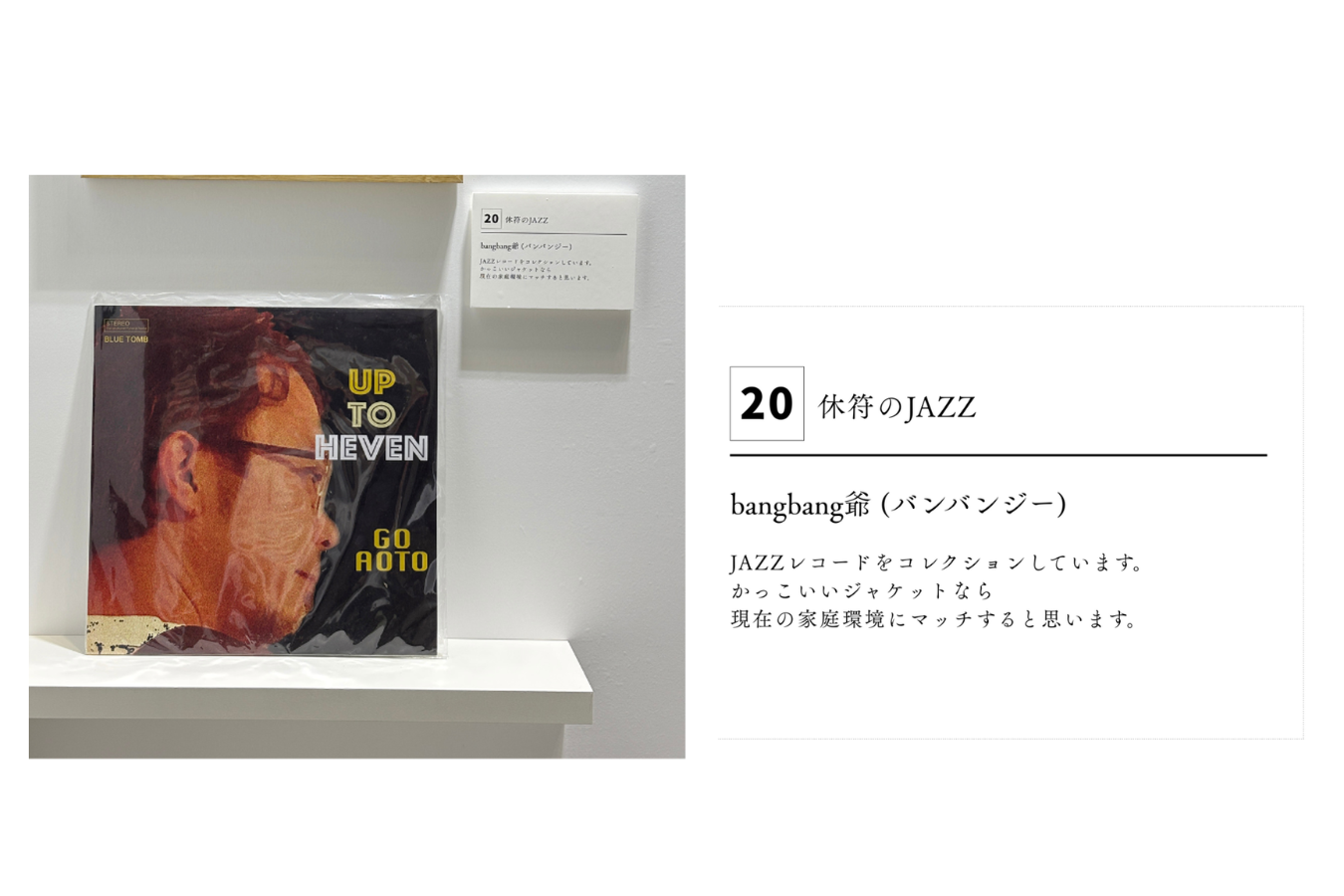

レコードジャケット風、青砥さんのユニークな作品。(写真提供:株式会社アスカネット)

角田:弊社としても挑戦みたいなところがあって。でも、思ったよりも受け入れられて良かったですよね。

青砥:そうですね。遺影写真がテーマだったので「不謹慎と思われるかな」と少し心配していたんですが、ご来場の方にはすごく楽しんでいただけました。

会社としても長年まじめに遺影写真に向き合ってきたので少し不安もありましたが、弊社にはチャレンジさせてくれる風土があるので、思い切って取り組むことができました。

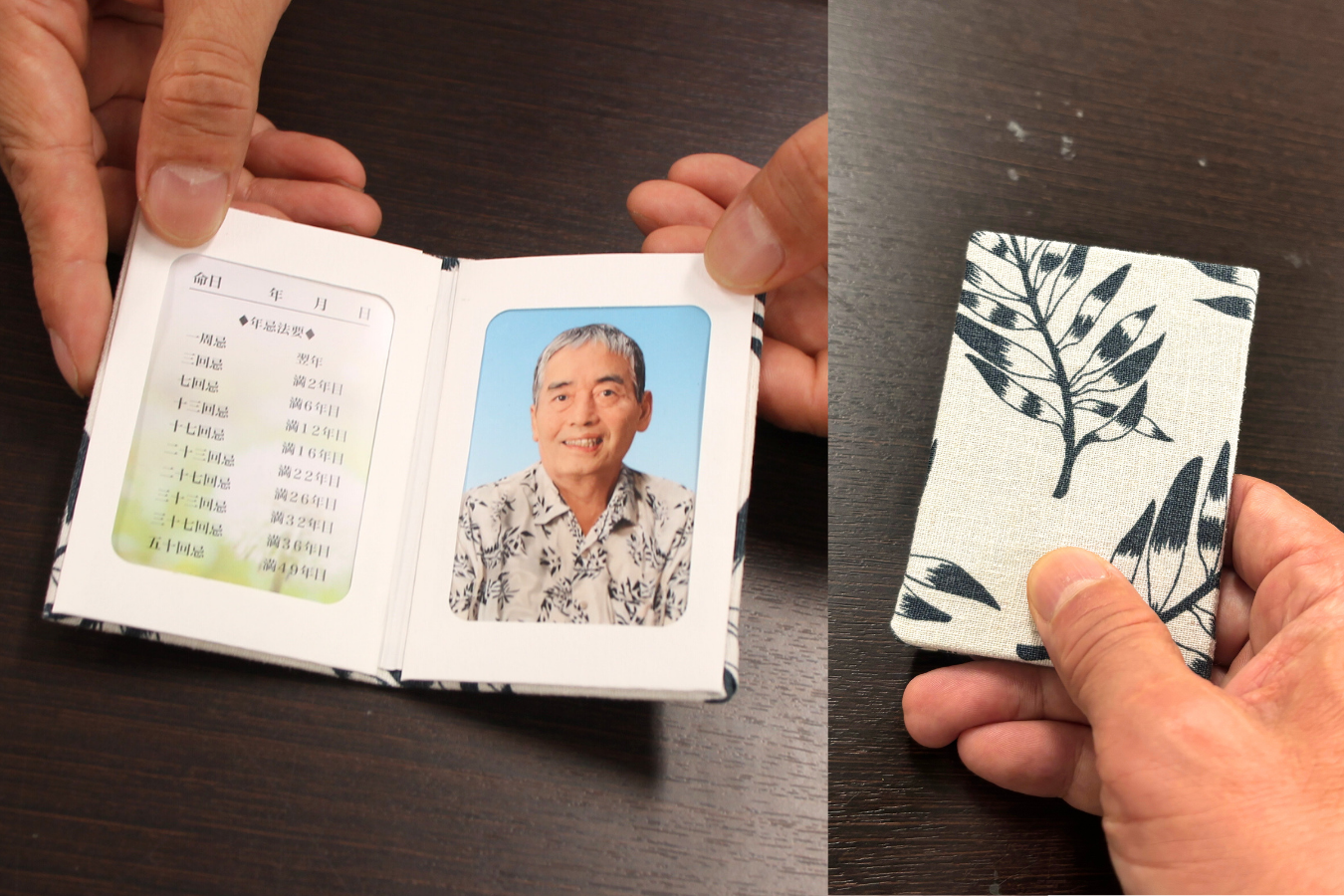

持ち運べる遺影。愛用のシャツの布で作られており、粋な仕上がり。

“紙”のアルバムがつなぐコミュニケーション

■シニアの写真に関する悩みとして、アルバムの整理があると思います。アスカネットのフォトブック事業はどのような特徴がありますか?

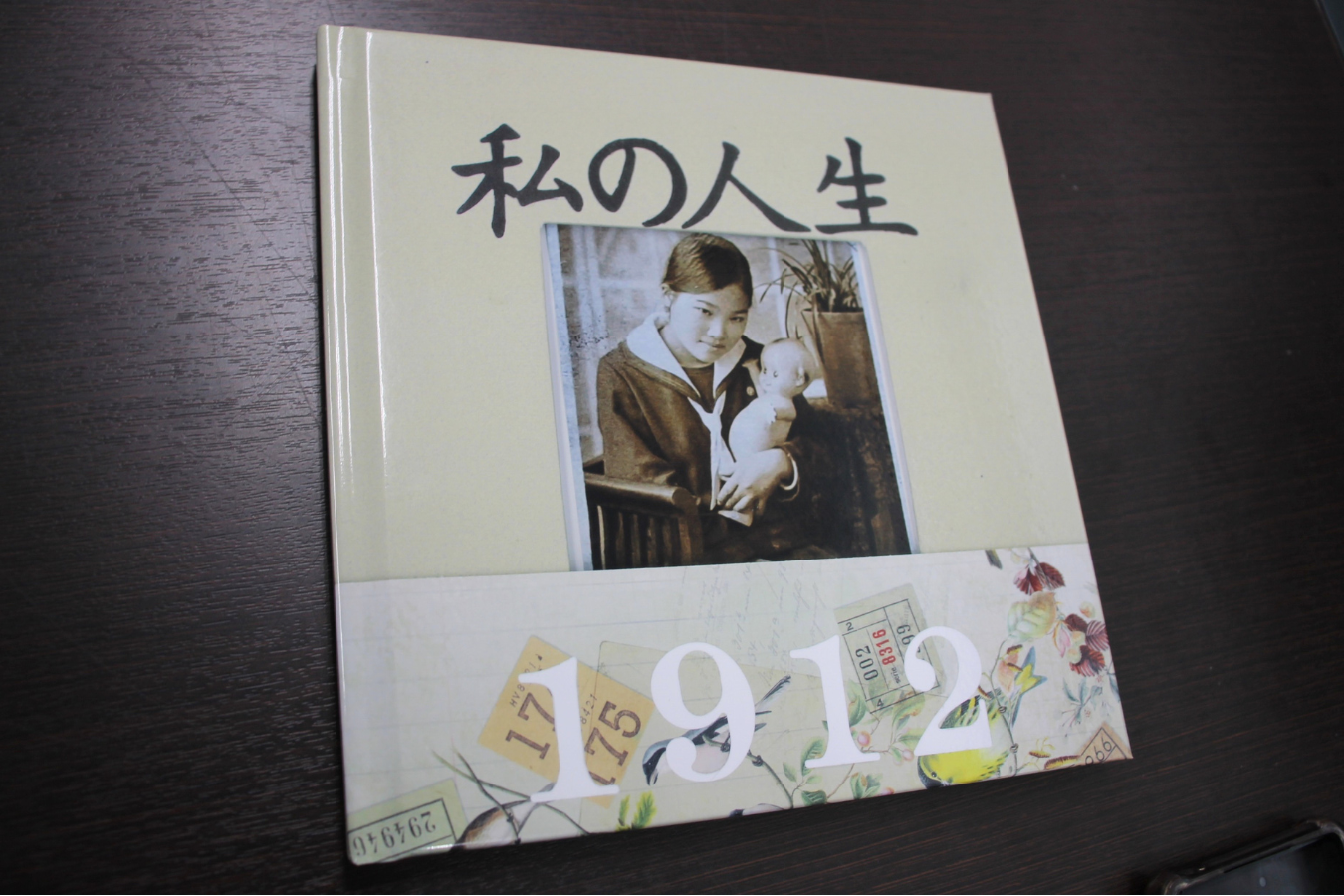

角田:実は世界で初めて写真集を一冊から作れるサービスを始めたのも弊社なんです。展示会ではフォトブック作品や自分史もご紹介しました。

展示会でも紹介された作品の一つ。

角田:弊社では『マイブック』というフォトブックサービスをご提供しています。パソコンから無料で会員登録していただき写真を編集して注文ボタンを押すだけで、だいたい1週間ほどでご自宅に届きます。

編集といってもある程度レイアウトが決まっているので、写真をポンポン選ぶだけで簡単に作れます。以前、パソコン教室でシニアの皆さん向けにアルバムづくりの講座をサポートしたこともありました。

青砥:今では写真をデータで残すこともできますが、最後に残るのはやっぱり紙なのかなって思います。

例えば、高齢者施設に入居されるときたくさんの分厚いアルバムは持っていけなくても、1冊にまとめたフォトブックなら持っていただけますし。施設の職員さんとの会話のきっかけにもなるようです。「あ、大工さんだったんですね」なんて。

それにご本人が昔の写真を見て思い出すことが回想法として認知症予防にもつながるらしいですね。

新しい技術で、故人や家族との絆を深める

■こちらは何でしょうか?写真や映像が浮かび上がって見えます。

取材中ずっと気になっていました。

角田:こちらは「Omokage MINI」という製品で「ASKA3Dプレート」という空中ディスプレイ事業部が製造している特殊なガラスプレートを使って、故人の写真や動画を浮かび上がらせています。空中ディスプレイ事業部と一緒に開発しました。

ご葬儀の祭壇に飾っていただくほか、式のあとにはご自宅の仏壇に置いたり、リビングに飾って仏壇代わりに使っていただくこともあります。

青砥:『Omokage MINI』とは他に、姉妹品の『Omokage』は、おりんを鳴らすと遺影が浮かび上がる仕組みになっているんです。

実は僕自身、父を亡くしていて、父の写真が出てくるんですが、このギミックが面白いのか子どもが「チン、チン」と鳴らすんですね。父に会ったことがない近所の子まで自然と手を合わせてくれて。

仏壇って子どもにとってはちょっと怖い存在だったりしますけど、こういう形なら故人に手を合わせるきっかけにもなるんですよね。そういう機会を作れているのはすごく嬉しいなと思っています。

■最新サービス「snapCIMENA スナップシネマ」についても教えてください。

青砥:古い写真をAI技術で動く映像に変換するサービスです。AIだけでなく、スタッフによる編集も加えることで、まるで映画のワンシーンのような自然な動画に仕上がっています。

本当に撮影したような、自然なしぐさや画面の演出に驚きます。テレビ局の取材も多く注目されているそう。

青砥:やっぱり感動される方が多いですね。「若い時のおばあちゃんが動いている!」とか。

■最後にメッセージをお願いします。

青砥:展開する3つの事業はすべて広島から始まりました。新しいサービスを作りながら、文化も作っているんだと思います。モノクロだった遺影写真をカラー化したり、カラー額を考案したり。

故人とは、亡くなってしまうと触れ合うことはできない。でも、空中ディスプレイやスナップシネマを通じて故人との接点が生まれています。遺影という枠を超えて、今の時代に合ったかたちで故人と向き合えたらいいなと思っています。

結局、生きている私たちが写真を通じて絆を深めていくんですよね。写真を見たりアルバムを作ったりすることが、家族や仲間とのつながりを感じるきっかけになる。そんな「絆を深める商品」が少しずつ形になってきていると思います。

プロフィール

株式会社アスカネット

広島県広島市安佐南区祇園2-39-1

TEL/082-850-1223

URL/https://www.mds.ne.jp/

事業内容/フューネラル事業、フォトブック事業、空中ディスプレイ事業

★フォトアルバムが作れる『マイブック』はこちらから

https://www.mybook.co.jp/

編集部より

しかし、アスカネットの皆さんから伺った、従来の枠にとらわれない斬新なアイディアや事業のお話、そして「新しい遺影文化をつくっていきたい」という想いに触れ、取材を通して不思議と前向きな気持ちになりました。

それはきっと、アスカネットが長年にわたり、故人やご家族に真摯に寄り添ってきたからこそ生まれる前向きさなのだと感じています。