学びの証しは何かが“変わる”こと<いろどりカレッジ>門田雄治さん

マガジンでは、ZUTTOな人々・金田さんが登壇された講座の様子をご紹介しましたが、今回は『いろどりカレッジ』の立ち上げに深く関わっている、府中市教育委員会の門田雄治さんにスポットを当てます。

実は門田さん、金田さんから「府中市に“闘魂スピリット”を持つ人がいる」と熱く推薦された方でした。

さて、どんなお話が飛び出したのでしょうか。

『いろどりカレッジ』―名前に込めた想いと、学びの哲学

門田さんは大学卒業後、地元・府中市で小学校教員として勤務。44歳で教育委員会に異動し、2021年に教育部長に就任。60歳の役職定年後は、『いろどりカレッジ』など生涯学習・社会教育の分野でご活躍中です。

役職定年で元部下が同僚に。「(立場の変化について)仕事の進め方で知らないことがいっぱいあって、20代のスタッフに助けてもらってます。それが愉しい。同僚の役に立っているのは過去の経験知かな。」

人生100年時代を迎え、「老人」という言葉への抵抗感や、年齢で一括りにしない社会の流れを受けて、老人大学は全国的に“市民大学”や“カレッジ”などへの名称変更が進んでいるそう。

そんな中での『いろどりカレッジ』への変更には、単なる呼び名の刷新を超えた、深い意味も込められていました。

門田さんはこう語ります。

「新しい名称は教育委員会の若手職員とも一緒に検討したんだけど、ご自身が学ぶことで人生が豊かになる。そして学びを通して、周りの人や地域にも“彩り”を添えてほしいという願いを込めました。受講がきっかけで、今、自分が生きていて、誰かや何かとつながっていることを感じる。そんな手応えを感じてもらえたら嬉しいです。」

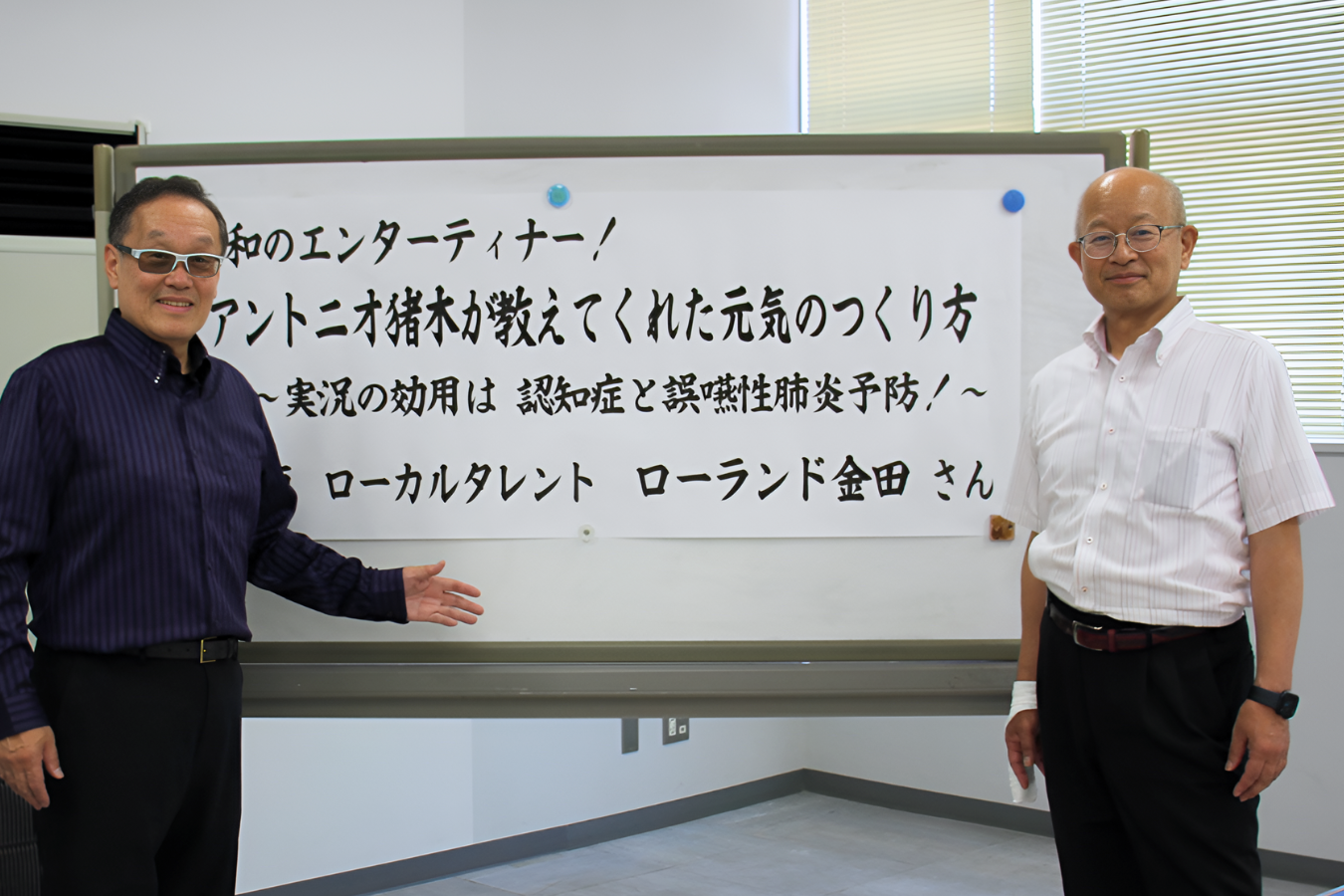

昭和のエンターテインメントをテーマにした金田さんの講座もその仕掛けの一つ。“アントニオ猪木”を題材に昭和を生き抜いた人たちをリスペクト。シニア世代の心に当時の記憶を呼び起こすとともに「今につながっている」という実感を届ける試みでした。

講座のラスト、受講者全員で「1!2!3!ダー!」のポーズを決めたシーンは感動的でした。

「椅子から立ちましょうと金田さんが呼びかけたときに、受講者の皆さんが自然と立ち上がったでしょう!ふっとあの瞬間、皆さんも当時の自分に戻られたんだなと感じました。

“まだ自分にもできることがある”という感覚を、学びの場を通じて思い出してほしい。そして、講座が終わったあとに誰かに話したくなるような、そんな時間を届けたいと思っています。」

開場前の講師(金田さん)との打ち合わせ。

受講者が少しずつ席に着き、会場が埋まり始めました。講座開始を前に、期待と少しの緊張が漂っています。

教育観に影響を与えた二人

門田さんは、自身の教育観の軸として、二人の人物を挙げています。

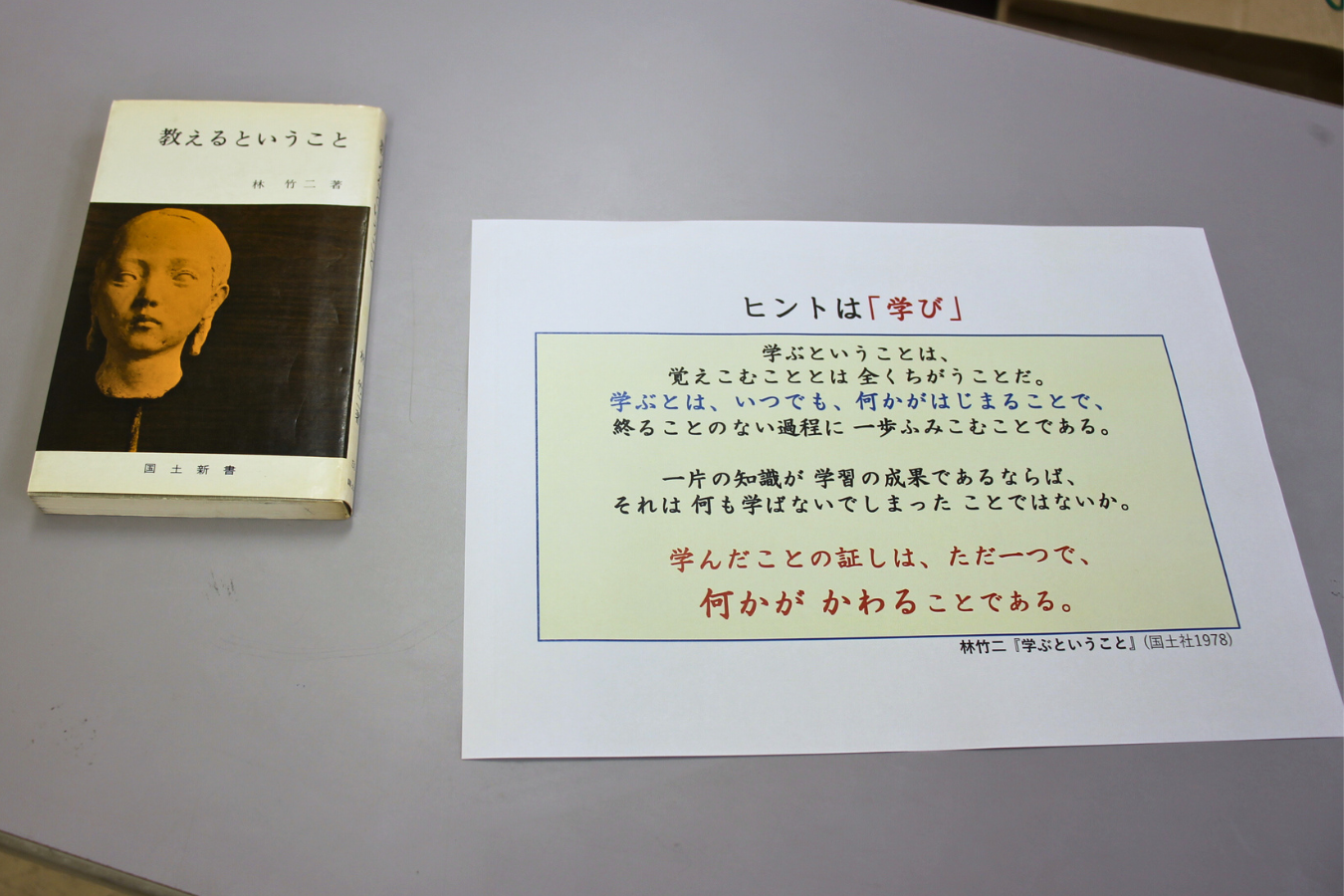

その一人が、高校時代に出会い感銘を受けた本『学ぶということ』『教えるということ』の著者、林竹二先生です。

「『学ぶということ』の中にある、“学んだことの証しは、ただ一つで、何かがかわることである。”という言葉。自分の軸を振り返ると、やっぱりここにたどり着くのかな。」

林竹二先生の著書「教えるということ」と「学ぶということ」から抜粋された言葉。

門田さんは林先生が学長を務めていた宮城教育大学を受験。受験の日、先生の自宅を訪ね、「広島の府中から来ました。先生の本を読んで、教師になりたいと思い、この大学を受けようと思ったんです。」と直接伝えたそうです(当時の本には著者の住所が奥付に記載されていました)。

「この本との出会い、そして先生を訪ねた経験。それが自分をずっと支えていたんだと思います。どこかで心に根付いて、授業の前後で“何かが変わる”瞬間をつくれる、そんな教師になりたいという思いにつながっていたんでしょうね。」

もう一人、門田さんが教育観の軸として挙げるのが、作画監督の安藤雅司さん。

「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」「君の名は。」などで知られる安藤さんは、門田さんの5歳下のいとこです。

「彼は子どものころから絵に没頭していて、その時間が自身の“描きたい”を探るために必要だったと語っています。その姿と言葉に感化され、人が夢中になり、満喫できる場を提供したいと思うようになりました。」

門田さんは高校時代、身近な人の死を経験しました。

「安藤雅司が宮崎駿さんのところに行ったのは、宮崎さんが“生きろ”というメッセージを描いていたから。私自身も、生き続けるために、死なないために、そんな思いが根底にあるのかもしれません。学びが人生に希望や展望をもたらし、苦しみを和らげる手段になればと願っています。もし誰にも相談できず、ひとりぼっちになっても、学び続けることで変化を作れるのではないかと。」

30年ぶりに「自分の引き出し」に入っていたものが出された感じだね。

プロデューサーとしての喜びとこれから

門田さんのお話を聞いていると、ご自身より周囲の人の「学び」について語られることが多いのが印象的です。

「なんだろうね。安藤雅司のように、没頭できる学びの場をつくれたらいいなと思うんです。金田さんの講座で“1時間があっという間だった”と言われたときは、やったな!って感じました。自分が没頭すりゃいいじゃんとも思うけど、どこか制作者的というか、プロデュースする立場が楽しいんだよね。」

そしてこう続けます。

「ただ受講して終わるのではなく、その人の人生の中に“セリフ”や“エピソード”が生まれるような、そんなきっかけをつくりたい。そういう仕事として、教育や生涯学習に関わり続けたいと思っています。」

壇上の講師を見つめる門田さんはプロデューサーの表情。

門田さんは、府中市の生涯学習・社会教育の未来について、こんな夢を語ってくださいました。

『いろどりカレッジ』はシニア向けだけど、子育て世代や中高生向けの社会教育もあっていい。私の理想は、それらをひとつにまとめた“生涯学習大学”のような場。そこで没頭したり、満喫したり、誰かに伝えたくなるような学びがあり、社会との接点を持てる。そんな場所で、自分の変化を感じられるような学びの場をつくりたいんですね。」

受講者の皆さんに次回の講座を紹介。明瞭かつ柔らかな声とユーモアを交えた言葉選びが印象的でした。

社会教育は学校とは違い、自発的な学び。だからこそ「面白そう」と思ってもらえることが大切です。

「皆さんが“自分の意思で来ている”と感じるとワクワクします。予想以上に面白かった、また来たい、そんな関係性が生まれて広がっていく。僕が楽しんでいるのは、多分そこなんだろうね。」

今後は市民が講師として登場する場もつくりたいと語ります。

「“私にも話せることがあるので聞いて!”という生涯学習の講座。受講者としてだけでなく、メッセンジャーとして参加できる。そんな新しい学びのスタイルを作っていきたいです。」

こちらもあわせてご覧ください。

プロフィール

門田 雄治(もんでん ゆうじ)

44歳のときに府中市教育委員会へ異動し、2021年には教育部長に就任。

そして60歳で役職定年を迎えた現在は、『いろどりカレッジ』などの生涯学習の現場で、20代の若手職員と机を並べて、日々奮闘中。

編集部より

シニアの皆さんや地域の方々が、自分らしく生きる場をつくること。人と地域のつながりを育むこと。『いろどりカレッジ』とZUTTOが目指すものは、近いのかもしれません。いろどりカレッジの活動に背中を押されるような気持ちになり、ZUTTOも頑張っていこうと思えた取材でした。